遠い世界への窓 連載19 『さかさま』

東京大学教養学部

非常勤講師

絵本翻訳者

「さかさま絵本」というべきか、「双方向絵本」というべきか。絵本をいちど読んだあと、くるりとさかさまに――上下反対にすると、今度は、もうひとつのお話が読めます。ページの下半分にひとつのお話が描かれ、上半分にもうひとつのお話が「さかさま」に描かれているからです。

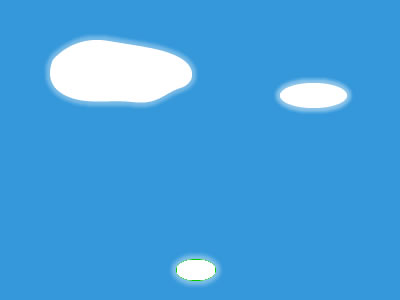

ふたつのお話は、互いに無関係ではありません。ページの下半分に描かれているのは、「あかいほし」に暮らす人々。その上には、空が広がっていて、さらにその上には、「あおいほし」の大地と人々が「さかさま」に、描かれています。

それぞれ別の暮らしを営んでいるけれど、二つの星は、空でつながっています。「きいろいほし」と呼ばれる、太陽のような月のような天体も、そこに映る「かみさま」も、同じ空に浮かんでいて、それぞれの方向から、仰ぎ見ています。

さて、「あかいほし」に住んでいるのは、とても活動的な人々。おとなも子どもも、一日中、元気いっぱいに体を動かして遊ぶのが大好きです。そして、みんなとっても働き者。「あかいほし」の人々が何より大切にしているのは「ひのたね(火の種)」です。赤々と燃える火を焚いて「ひのたね」を育て、農業にも、子どもたちが大きく育つのにも、そして、遊びにだって、火が重要な役割を果たします。燃えさかるエネルギーに溢れた「あかいほし」のすてきな人たち! ところが、彼らの幸せな暮らしに、ある時、暗雲がたちこめてきました。原因は、空の向こうに住んでいる、「あおいほし」の人々です。「あおいほし」から流れてくる水のにおい、そして、空の向こうから飛び散る、無数の水のしずく……何て、ひどいことをするのでしょう! 「あかいほし」の人たちは、元気がなくなって、子どもたちもやせ細ってきました。

なんだかややこしくて不穏な物語のように聞こえるかもしれませんね。でも、『さかさま』の原作者「TERUKO(てるこ)」さんの描く線とキャラクターは、ほっこりしていて、とってもユーモラス。生真面目に生きながら、自分にとって何が心地よいかを知っている、「あかいほし」の人たちは、愛すべき存在なのです。

さて、次は、絵本をくるりと「さかさま」にして、もうひとつのお話を読んでみましょう。実は、「あおいほし」の人々も、すっかり困り果てていました。「あかいほし」のパワフルな人々とは全くちがうスタイルで暮らす、「あおいほし」の人たちは、「あかいほし」の人々が四六時中、火を焚いて煙をまき散らし、夜も明るくして騒いでいることに、耐えられなくなっていました。それに、「きいろいほし」に映る神様だって、「ちしきのライオン」と呼んで大切にしてきたのに、その額に、あろうことか、「あかいほし」の人々は、たいまつを突き立てたのです。もう我慢できない。戦争するしかない!

太古の昔から、隣り合う二つの国や、隣り合って暮らす二つの民族は、みんな、「さかさま」だったのかもしれません。くるりと絵本を反対にして、もうひとつの物語を読むことができたなら、もうひとつの論理と気持ちに、「うんうん、そうだよね」とうなずくことができたのかもしれません。グローバル化が進んだがゆえに、瞬く間に世界に感染が拡がった新型コロナ・ウィルスも、侮蔑を込めて「武漢ウィルス」と呼ぶか呼ばないかで、目下、非難合戦が続いています。

ところで、この絵本のおすすめの読み方は、二人で向かい合って、両方向からいっしょに読むこと。ポイントは、同じタイミングでページをめくることです。なかなか息が合わなかったら、合図を決めるのも楽しいですよ。もちろん、読み終えたら、絵本をくるりと「さかさま」にしてください。もうひとつのお話が、きっと読みたくなるはずですから。

(まえだ・きみえ)

「さかさま」(TERUKO/さく・え、ディスカヴァー・トゥエンティワン)

私は山の中で育ったので、海には強い憧れと恐怖があります。小学校の修学旅行は海水浴でした。きっと昔は、海を見たことがない子がたくさんいたからでしょう。今でも海沿いの町や電車は、海に落ちてしまいそうな気がして、少し苦手です。

私は山の中で育ったので、海には強い憧れと恐怖があります。小学校の修学旅行は海水浴でした。きっと昔は、海を見たことがない子がたくさんいたからでしょう。今でも海沿いの町や電車は、海に落ちてしまいそうな気がして、少し苦手です。