『会ったことない友だち』

今まで一度も会った事がないのに、大親友だと思っている人はいますか?

今まで一度も会った事がないのに、大親友だと思っている人はいますか? 有名人やアイドルに夢中になる人たちは、有名人のことを大親友だと思っているかもしれません。ファンになるのはこういうことでしょうか?

私も会ったことがないのに親友だと思っている人がいます。その人は児童文学作家の中川正文先生です。初めて会ったのは、2011年の秋でした。私が「絵本講師・養成講座」(NPO法人「絵本で子育て」センター主催)を受講したときに講義をしてくださいました。優しく小さな声でしたが、絵本の絵や言葉について、読み聞かせについての話がとても面白く「もっと聞きたいなぁ」と思いました。講義が終わり、とても複雑な気持ちになりました。なぜなら、それはもうできないからです。

こう書くと何か変だと思われるでしょう? 中川先生の講義は、DVDだったのです。本当は先生が直接お話される予定でしたが、それは叶うことなく、一か月前に旅立たれました。今から思うととても不思議なことですが、そのときから先生との出会いが増えました。いろいろな人から先生の話を聞いたり、先生が書いた本を読んだりする機会が増え、一冊読むごとに先生と仲良くなっていくような気がしました。

中川先生の『おやじとむすこ』(文芸春秋)を読んだ後は、一気に先生と仲良くなった気がします。何年か前、アメリカへ里帰りをするときにこの本を持って行きました。飛行機の中にいる時間はとても長かったのですが、先生が私の隣に座って一緒に本を読んでいる気がしました。優しい声で、家庭の話、奥さんの話、息子さんたちの話、職場の話を私に聞かせてくださっているようでした。私は温かい気持ちで本を読み続けました。あっという間に8時間が過ぎてしまい、カリフォルニアに着きました。

アメリカ滞在中、何度も中川先生の本を読もうかと思いましたが、帰りの飛行機の11時間を思い出し、我慢してそのまま本を荷物の中にしまいました。2週間後、帰りの飛行機の中で先生は、私の隣席に先に座って待っていました。私はさっそく先生の本を読み始めました。長い帰り道の間に本を読み終え、先生をもっと知ることができ、親友になったような気がしました。

羽田空港に到着して、スーツケースの受取りを待っていたときに「たしか、先生が書いた『きつねやぶのまんけはん』(NPO法人「絵本で子育て」センター)が家にあるな。帰ったらもう一度読もう」と思いました。

帰宅して絵本を読もうとしたとき、その絵本に先生が書いてくださったメッセージを見つけました。この絵本を買ったときに、サインがあるのは知っていましたが、メッセージには気づいていませんでした。それを読むと私へのメッセージのように感じました。書道家のような字で「わたしの知らない国のひとびとたち、あんずの実を差し上げたい」と書いてありました。その寒い年明けの夜にあんずの味を思い出しながら、コタツの中で何回もその絵本を読み返しました。

私は人間があの世に行ってしまうと、この世ではその人の物語が残ると思います。家族や友だちがその物語を語ったり、思い出したりすると、その人は永遠に生きることができます。

作家はラッキーで、自分の物語と自分が書いた物語の2つの物語の両方とも残ります。時間がたっても、時代が変わってもその物語は生き続けます。

私は中川先生に会ったことがありません。けれど先生が残した二つの物語を大事にします。私は先生が書いた物語を本棚に大切に置きます。他の大事な物語と一緒に。

もう一つの物語は、記憶の中にある本棚に。あんずの味の記憶と一緒に……。

(ジェリー・マーティン)

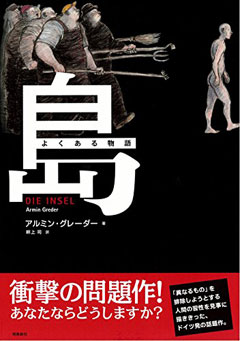

「これまでに、こんなに恐ろしい絵本を読んだことがない」と思った。どうして、そんなにも恐ろしいのか。それはきっと、この物語に出てくる人たちがみな、わたしに似ているからだろう。彼らの醜さ、愚かしさ、残酷さ、身勝手さ――そのどれもこれもに対して、「これは、わたしだ。彼らはわたしに違いない」と感じる。そして、その強迫観念が、ぬぐってもぬぐっても頭から消えないのだ。

「これまでに、こんなに恐ろしい絵本を読んだことがない」と思った。どうして、そんなにも恐ろしいのか。それはきっと、この物語に出てくる人たちがみな、わたしに似ているからだろう。彼らの醜さ、愚かしさ、残酷さ、身勝手さ――そのどれもこれもに対して、「これは、わたしだ。彼らはわたしに違いない」と感じる。そして、その強迫観念が、ぬぐってもぬぐっても頭から消えないのだ。