広がる在宅ワークも拍車をかけたのだろうか。ペットを飼う人びとが増えている。なかでも、たいへんなネコブームだという。ネコは、犬より散歩やトリミングなどの手がかからなくて飼いやすいこともあるだろう。

ところが、ネコはもともと単独でも生き抜く力を身につけた動物だ。だから、犬のようには人間になつかない。愛されるネコにとって居心地は悪くないはずだが、人間たちが思うほどなついてはくれない。飼い主とネコとのこんな関係、いくらかなりと人間親子の関係に似てないだろうか。

ぼくは犬派である。犬と永く暮らしてきたこともあるからだろうか。学童期に見た獰猛なネコのすがたをどうしても連想してしまうのである。1950年代の南九州。宮崎の田舎町で育ったぼくは鶏小屋のひよこを襲うネコを何度も見た。衛生インフラが全国的に未整備であった時代、どこにでもネズミがいた。ときおり、ネコとネズミが夜半の深い静寂を破る。天井空間をドタバタと追い逃げまわる両者の狂騒音声である。童心には不気味だった。

不仲のたとえを「犬猿の仲」という。ネコとネズミの関係は仲の悪さばかりではない。ネコは魚肉好きだがネズミも食う。肉食だから当然で不思議ではない。ネズミは猫にとって食べごろの大きさにちがいない。けれど、ふんだんに好餌を得られる現在の飼いネコたちはネズミを餌としないのかもしれないが、野良ネコはどうだろうか。本能を研ぎ澄まして小動物をおそうはずだ。環境は動物を変え、人を変えるのである。

十二支動物の由来伝承は面白い。正月の寺詣競争が動物たちの間にひずみを生じさせる話だが、もともとは、犬と猿も、ネコ(あるいはトラ)とネズミも、仲は良かった。昨今のテレビ動物番組には、犬の背に乗り愉快顔の猿やネコに抱かれるように眠るハムスター(ネズミの一種)なども登場する。まぁ、環境が整えば仲の悪さは仲の良さにも転じるということだろうか。

鬼才・瀬川康男はネコとネズミの絶妙なふたりの関係を圧巻の絵画ときれきれのことばで描ききっている。ネコがネズミを見つけてにやりとしパンチを食らわせておそう。だがしかし、ネズミだってそうはさせぬとひらりと逃げる。もちろん、疲れきったふたりは仲良く眠りこける結末。動物ふたりの鬼ごっこのような動きが、鮮烈に眼に飛び込んでくる物語である。

作者は自然のなかに生きる多くの生き物たちと息遣いを共にした。そのせいだろうか、作者が描くネコとネズミの活き活きとした表情がいい。ダイナミックでコミカル、そして洒脱な味わいは、子どもから大人の心まで掴んでしまうのではないかと、ぼくは思う。

独特の繊細で切れ味鋭い線と点の描出は原画をリトグラフにしたことでいっそう鮮明な表現に。とにかく、様式美に通じる左右の頁構成から文様や描き文字など細部まで徹底した作品づくりに、書籍編集を経験してきたぼくは、ただ唸ってしまうばかりなのである。

語られることばも強く生きている、きれきれですごい。にやり、で始まり、きらり・ばさり・にたり・ひらり・とぷり・どぶり・げろり・ばたり・ねたり・ふたり、そして、おわり、で閉じる。わずか12語だけで綴りきっている。助数詞のふたり、名詞のおわりを除けば副詞だけ。すべての単語が「り」の韻を踏む。なかに造語まで加えて、ひねりにひねり、物語る。秀逸な詩歌のリズムではないだろうか。稀な傑作のひとつだと思う。(おび・ただす)

『ふたり』

瀬川康男/さく

冨山房

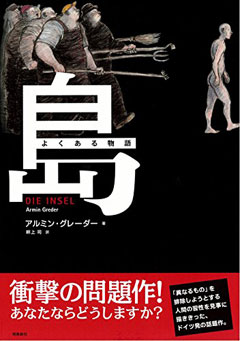

「これまでに、こんなに恐ろしい絵本を読んだことがない」と思った。どうして、そんなにも恐ろしいのか。それはきっと、この物語に出てくる人たちがみな、わたしに似ているからだろう。彼らの醜さ、愚かしさ、残酷さ、身勝手さ――そのどれもこれもに対して、「これは、わたしだ。彼らはわたしに違いない」と感じる。そして、その強迫観念が、ぬぐってもぬぐっても頭から消えないのだ。

「これまでに、こんなに恐ろしい絵本を読んだことがない」と思った。どうして、そんなにも恐ろしいのか。それはきっと、この物語に出てくる人たちがみな、わたしに似ているからだろう。彼らの醜さ、愚かしさ、残酷さ、身勝手さ――そのどれもこれもに対して、「これは、わたしだ。彼らはわたしに違いない」と感じる。そして、その強迫観念が、ぬぐってもぬぐっても頭から消えないのだ。