「絵本フォーラム」第132号・2020.09.10

学校って、どんなところだろう? 子どもたちと素朴に語り合おう。

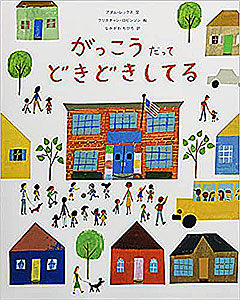

『がっこうだってどきどきしてる』(WAVE出版)

飫肥 糺( 批評家・エッセイスト)

『がっこうだって

どきどきしてる』WAVE出版

世界中で新型コロナウイルスの感染拡大がつづく。わが国でも政府行政の不思議な対応で感染に拍車がかかる。献身的な医療従事者や保健師たちにすがり、心許ない休業補償や給付だけで自粛要請するばかりでは感染を止めることはできない。

びっくりなのは、公衆衛生や感染症医療体制、そして官庁の行うICT業務システムなど社会基盤のひどい弱さだ。これが、先進国などと胸をはる国かと呆れてしまう。経済合理性だけで、保健所を半減し国公立病院の統合縮小やベッド数の削減を図ってきたのではないか、と訝るばかりだ。こうして、コロナ禍は利益優先主義に奔るわが国の負の側面をしっかり露見した。格差社会の実態もリアルに見えた。なにしろ、富はひとにぎりに偏在し、15%もの世帯が貧しい国、一人親家庭に至ってはほぼ半数が貧しさにあえいでいるのだ(2018年OECD調査)。感染拡大で少なくない人びとが職を失い休業に追いやられた。なおつづくコロナ禍は、弱者をどんどん過酷で貧しい生活に追い込む。

子どもたちも例外ではない。2月末、唐突にわが国の首相が小中高・特別支援学校に向けて全国一斉の休校実施要請を出す。混乱する子どもたちや学校。6月まで休校はつづき、現在でも落ち着いてはいない。学校へ行けず友人とも遊べない在宅休校の毎日は子どもたちの心身に変調を来さないか。働く親は働き方に悩み、給食がなく家計破綻に苦しむ家庭も生まれた。子どもの7人に1人が貧困という日本の貧しい現実がここでも露見した。

子どもは、政府や大人たちが意のままに動かしていい存在ではない。

子どもの暮らしの拠点は家庭だけではない。学校で広く学び遊ぶことも必要だ。友だちができて喜び悲しみを共有できるのも、いやな想いやくやしさを味わうのも学校だ。それを乗りこえるのも学校ではないか。社会的関係や心身の発達を促すのが学校だろう。災い転じて、こんな理(ことわり)を、子どもたちが気づいたとしたら、と想う……。

こんな逆境の機会だ。「学校ってどんなところかなぁ」と、子どもたちと素朴に語り合うというのはどうだろうか。米国生まれの絵本『がっこうだって どきどきしてる』はきっと語り場の良いテキストになると思う。

舞台は新設の小学校。「ぼく」と自称する学校が主人公のおはなし。「ぼく=がっこう」は学校がどんなところか分かっていない。「ぼく」は用務員さんから教えをこい、どきどきしながら、多様な子どもたちとふれあうことで「ぼく=がっこう」を分かろうとする。

「…あっちにもこども。こっちにもこども。ドアやロッカーもばたんばたんとあけたりしめたり。…」、元気いっぱいのこどもがいれば、ふくれっつらの子どももいる。

「…ねぇ、がっこうってすき?」「きまってるじゃん。だいっきらいだよ」とうそぶく子どもたちも。学校って、なんだ?

ときに、「ぼく」は胸をさされる思いになるが……。そこからの「ぼく」は「学校ってどんなところ?」「子どもって何しに学校に?」などと自問をくりかえし、観察を重ねてゆく。

まちがって非常ベルをならして子どもたちにあやまる「ぼく」。ゲラゲラ笑いにあふれる給食時間、「がっこうなんてきらい」とつぶやく女の子が、ほめ上手の先生にほめられて喜ぶ姿もある。そこで「ぼく」は、学校の役割を考える。子どもの多様さを知る。楽しさ・豊かさを発見する。

アニメーションづくりやセサミ・ストリート・ワークショップ等での経験を重ねたイラストレーターが描く入学したばかりの一年生は肌の色も髪の色も多彩で自由でのびのびした入学したばかりの一年生、広がりのある教室や机配置、楽しそうな授業風景を、白地を活かしてポップで明るい絵画構成で展開している。初々しい学び舎の匂うような雰囲気を感じられて、読む手のぼくも気持ちいい。

(おび・ただす)

『がっこうだってどきどきしてる』

アダム・レックス/文

クリスチャン・ロビンソン/絵

なかがわちひろ/訳

WAVE出版